こんにちは。アヴェニューセルクリニック院長の井上啓太(いのうえけいた)です。

今回は前回に引き続き、脂肪幹細胞による肌治療の詳細について解説していきます。

前回のブログはこちらをご覧ください

↓

間葉系幹細胞の歴史と再生医療で用いた時にどのような効果があるのか

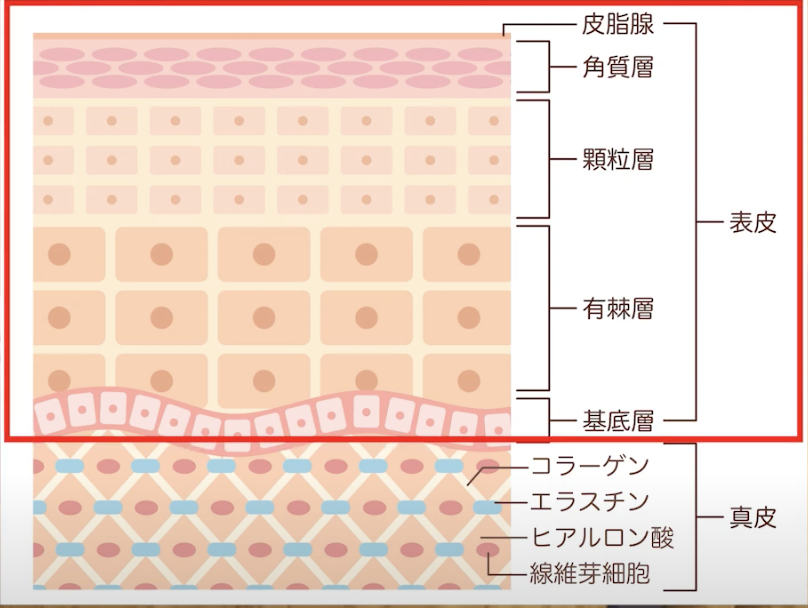

肌は表皮(ひょうひ)と真皮(しんぴ)の二層に分かれています。

その二層の下に、皮下脂肪(ひかしぼう)があります。

表皮は、古い細胞が剥がれ落ちていくターンオーバーを繰り返しています。

新しい肌は、真皮の基底層から分裂していき表皮となり、最後は角質となり剥がれ落ちます。

若い時は、ターンオーバーが早く活性化されています。

歳をとるとターンオーバーが遅くなり、古い表皮が残ります。

その中にシミの原因であるメラニンや色素、古い角質が溜まってしまいます。

また、保湿する役割をするヒアルロン酸も減っていきます。

そのため、シミ・シワ・くすみ・乾燥などが目立ってしまいます。

表皮はターンオーバーが遅くなりますが、真皮の方も老化の影響を受けて細胞成分が少なくなってしまいます。

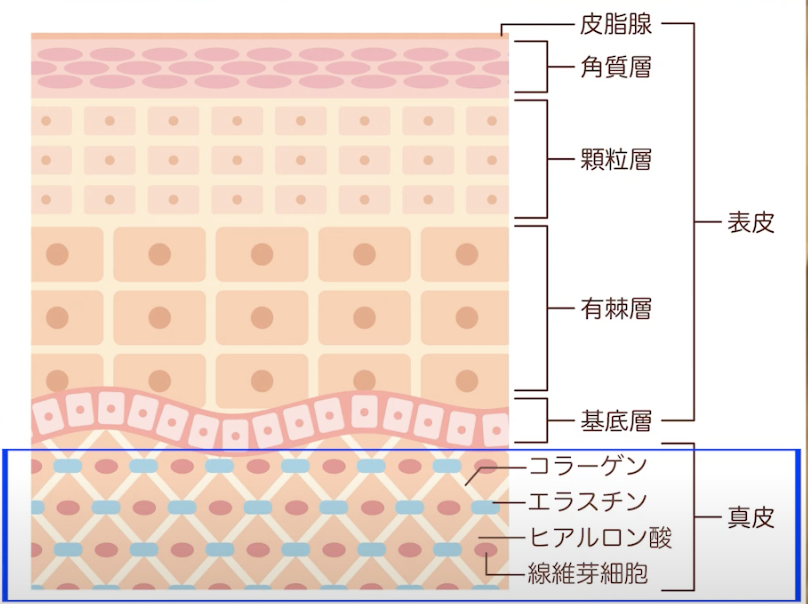

真皮の中にあるコラーゲンを作り出す、線維芽細胞(せんいがさいぼう)が少なくなり皮膚が薄くなっていき、張りがなくなってしまいます。

真皮はターンオーバーをしないので、シミの原因であるメラニンが沈着します。

また、皮下脂肪も減ってしまい、たるみの原因になります。

肌の再生医療のコンセプトは、この様な老化状態を改善するという事になります。

幹細胞治療の手順を簡単に説明すると、まず自分自身の脂肪組織を採取して体外で培養します。

培養した脂肪幹細胞を肌に注射すると、老化状態が改善されます。

なぜ、老化状態が改善されるかというとパラクライン作用というものがあります。

培養して肌に注射された幹細胞は、その場所に根付いて周囲に成長因子が分泌されます。

成長因子は別名で増殖因子や細胞増殖因子とも呼ばれています。

パラクライン作用は、分泌された物質が分泌した細胞の周囲の細胞に作用する事をいいます。

パラクライン作用により、成長因子を受け取った表皮細胞が活性化されます。

その結果、表皮が分裂して厚くなっていき、保水力が上がり、透明感が出やすくなります。

また角質が減って肌がなめらかになるといった効果が出てきます。

この成長因子は上皮成長因子(EGF(Epidermal Growth Factor))

このEGFは、値段が高めの化粧品にも配合されています。

ただ肌はバリア機能が強いので、表面から化粧品を塗ってもなかなか肌の中まで届かない事があります。

幹細胞治療は、注射を打つ事によって内部に成長因子を直接届かせる事ができるので、効果が高い治療となります。

脂肪幹細胞は、線維芽細胞に変化するという性質があります。

脂肪幹細胞が線維芽細胞の様な働きをして、コラーゲンやヒアルロン酸が作られていきます。

その結果、肌の厚みが出てきて潤いが出てきます。

特に透明感が出てきますので、肌がだんだんと白くなってくるといった効果が見られます。

また血管内皮細胞増殖因子(VEGF(vascular endothelial growth factor))という作用もあります。

この因子の作用で、真皮や皮下脂肪内の血管が新しく作られていきます。

血管が増えていきますので、肌の血流が良くなり明るい肌になる効果もあります。

脂肪由来幹細胞(TOPs細胞)を肌に注射すると、老化状態を食い止めることができます。

肌の再生医療、幹細胞治療にご興味のある方はお気軽にご相談下さい。

今回の内容は動画もご覧いただけます。